تُعدّ التغذية الراجعة حجر الزاوية في العمليّة التعليميّة، إذ تؤدّي دورًا حاسمًا في تشكيل تجارب التعلّم وتعزيز الأداء الأكاديميّ للمتعلّم. يقول عالم النفس التعليميّ جون هاتي (2022): "التغذية الراجعة واحدة من أقوى التأثيرات في التعلّم والإنجاز". توفّر التغذية الراجعة للمتعلّمين فرصة فريدة للتفكير في أدائهم، وتحديد نقاط القوّة، ومعالجة نقاط الضعف، ما يسمح بتعديل مسارات التعلّم الخاصّة بهم لتحقيق تحسين مستمرّ.

تعريف التغذية الراجعة وأهمّيّتها

التغذية الراجعة، ببساطة، هي المعلومات المقدّمة من قبل معلّم، بخصوص جوانب الأداء أو الفهم لدى المتعلّم، والتي توفّر له تصوّرًا واضحًا حول مدى تقدّمه نحو الأهداف التعليميّة المحدّدة. يؤكّد بولوس وماهوني (2008) على أهمّيّة التغذية الراجعة بقولهما: "يجب تقديم التغذية الراجعة لك بحيث تستطيع فعلًا إجراء تغيير... إذا لم تتمكّن من إجراء تغيير استنادًا إلى ما يُقدّم إليك، فإنّه بلا جدوى". في هذا المقال، سأسلّط الضوء على تجربتي الشخصيّة في توظيف التغذية الراجعة، بطرق تعزّز أداء المتعلّمين، وتمكّنهم من رسم مسارات تعلّم أكثر فاعليّة وإنتاجيّة.

أشكال التغذية الراجعة وتأثيرها

تأخذ التغذية الراجعة أشكالًا متعدّدة، تتراوح بين الفوريّة والمؤجّلة، واللفظيّة والمكتوبة، والداخليّة والخارجيّة. كلّ شكل له دوره وأهمّيّته في العمليّة التعليميّة، واختيار النوع المناسب يعتمد على السياق التعليميّ والأهداف المرجوّة.

التغذية الراجعة الفوريّة مقابل المؤجّلة:

- - الفوريّة: تُقدّم مباشرة بعد أداء المهمّة أو أثناءها، ما يسمح للمتعلّم بإجراء تعديلات فوريّة. على سبيل المثال، خلال العروض التقديميّة، قد يُعطي المعلّم تعليقات فوريّة على أسلوب المتعلّم في العرض، ومدى وضوح الأفكار المقدّمة، ما يساعده في تحسين أدائه في الحال.

- - المؤجّلة: تُقدّم بعد فترة من إكمال المهمّة، ما يعطي المتعلّم فرصة للتفكير الذاتيّ والتحليل. وتُقدّم التغذية الراجعة بعد مراجعة شاملة، فتوفّر تحليلًا أعمق للعمل، وتساعد المتعلّم في تحسين مهاراته على المدى الطويل.

التغذية الراجعة اللفظيّة مقابل المكتوبة:

- - اللفظيّة: تتمّ شفويًّا، وغالبًا ما تكون فوريّة وديناميكيّة، وتستخدم في النقاشات الصفّيّة، أو أثناء الأنشطة التفاعليّة. يقدّم المعلّم بها إرشادات سريعة ومباشرة، تساعد المتعلّم في تصحيح الأخطاء أو تعديل الأفكار.

- - المكتوبة: تفيد في تقديم تفاصيل دقيقة ومراجع مستقبليّة للمتعلّم. على سبيل المثال، تعليقات مكتوبة على مهمّة كتابيّة، تتيح للمتعلّم الرجوع إلى ملاحظات المعلّم بشكل متكرّر، ما يعزّز فهمه واستيعابه للمادّة بشكل أفضل.

التغذية الراجعة الداخليّة مقابل الخارجيّة:

- - الداخليّة: يقوم الطلّاب بتقييم أدائهم بأنفسهم، ما يشجّع على الوعي الذاتيّ، ومهارات التقييم النقديّ. يمكن أن يكون هذا بتمارين تقييم ذاتيّ، إذ يقارن المتعلّمون أداءهم بمعايير محدّدة مسبقًا.

- - الخارجيّة: يقدّمها المعلّمون أو الأقران، وتعتبر حاسمة لتوفير منظور موضوعيّ حول الأداء. على سبيل المثال، يمكن لمراجعات الأقران في مشروع جماعيّ، أن توفّر للمتعلّم رؤى قيّمة حول كيفيّة تحسين التعاون في الفريق.

كلّ نوع من أنواع التغذية الراجعة يؤدّي دورًا فريدًا في تحسين تجربة التعلّم، وينبغي أن يستخدم بشكل استراتيجيّ، لتعزيز الفهم والأداء الأكاديميّين. بالتطبيق الدقيق لهذه الأشكال المختلفة، يمكن للمعلّمين تحقيق توازن بين توفير التوجيه الفوريّ، وتشجيع التفكير العميق، ما يسهم في بناء قدرات التعلّم الذاتيّ لدى الطلّاب وتعزيز استقلاليّتهم.

عناصر التغذية الراجعة الفعّالة

يجب أن تتّسم التغذية الراجعة الفعّالة بالوضوح والتحديد، وأن تكون موجّهة نحو الحلول، ومقدّمة في وقت مناسب. يضمن الوضوح أن يفهم المتلقّي بدقّة المناطق التي تحتاج إلى التحسين دون غموض، بينما يساعد التحديد في تركيز جهود التحسين على جوانب معيّنة، بدلًا من التشتّت بين مواضيع عدّة. يشدّد عالم النفس الأمريكيّ بنجامين بلوم، على أنّ "التغذية الراجعة الفعّالة تعطي للمتعلّم معلومات يمكنه استخدامها فورًا لتحسين أدائه" (Guskey, 2005). هذه الجوانب تجعل التغذية الراجعة أداة لا غنى عنها لأيّ تعليم فعّال.

أرى أنّ التغذية الراجعة يجب أن تكون بنائيّة وتفاعليّة، يتشارك فيها كلّ من المعلّم والمتعلّم. هذا النوع من التغذية الراجعة يهدف ليس فقط للإشارة إلى الأخطاء، بل إلى تعزيز مهارات التفكير الذاتيّ والتقييم المستقلّ لدى الطلّاب.

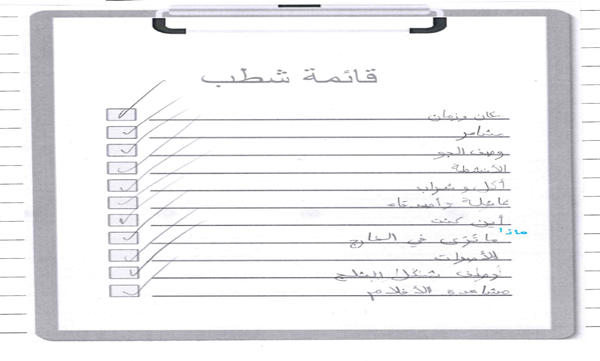

في تجربتي، استخدمت هذه الرؤية عندما أشركت طلّابي في عمليّة بناء المعيار الذي ستقيّم وفقه أعمالهم، وسمحت لهم بتقييمها بأنفسهم قبل تقديمها. بهذه الممارسة، تعلّموا كيفيّة تحليل أعمالهم وتقييمها بنقديّة، ما أتاح لهم فرصة الاستفادة القصوى من التغذية الراجعة التي قدّمتها إليهم لاحقًا.

عرض تجربة عمليّة

يمكن توضيح الجزء الأساسيّ من تجربتي مع التغذية الراجعة البنائيّة، عن طريق مشروع الكتابة الإبداعيّة الذي نفّذته مع طلّاب الصفّ الخامس. في هذا المشروع، قمت بتطبيق نموذج التغذية الراجعة البنائيّة وفق الخطوات الآتية:

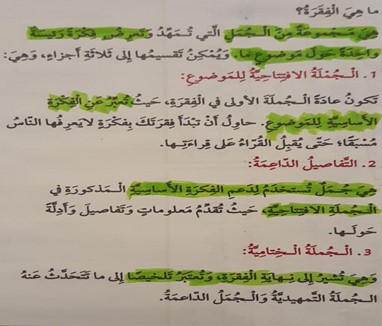

1. بناء المعايير: تطبيق نموذج التغذية الراجعة البنائيّة لتعزيز مهارات الكتابة والتفكير النقديّ لدى المتعلّمين:

لتحقيق التطوّر المرجوّ في مهارات الكتابة والتفكير النقديّ، اعتمدت نموذج التغذية الراجعة البنائيّة استراتيجيّةً رئيسة في توجيه المتعلّمين.

في البداية، أجاب المتعلّمون في جلسة من العصف الذهنيّ عن سؤال: ما الذي يجعل الكتابة فعّالة؟ معتمدين على نموذج عناصر الفقرة. قادهم هذا النقاش إلى بناء معاييرهم الخاصّة، والتي تتضمّن معايير الكتابة الفعّالة، من سلامة اللغة، ووضوح الأفكار وتسلسلها... إلخ. كانت هذه المعايير بمثابة البوصلة التي توجّه جهودهم نحو تقديم منتج على درجة عالية من الدقّة، كما عزّزت قدرتهم على التفكير بأدائهم تفكيرًا ناقدًا.

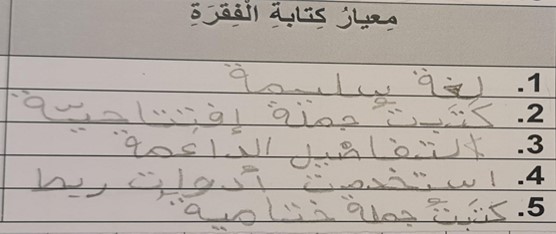

2. بناء قائمة شطب تفصيليّة:

بنى المتعلّمون قائمة شطب تفصيليّة، تضمّنت الأفكار الرئيسة التي يودّ كلّ متعلّم منهم أن يدرجها في كتابته.

3. المراجعة الدوريّة للمسوّدات الأوّليّة: تعزيز معايير الكتابة وتنمية التفكير النقديّ:

لتحقيق تحسين شامل في الكتابة والتفكير النقديّ، قام المتعلّمون بمراجعة دوريّة لكتاباتهم، معتمدين على المعيار وقائمة الشطب التفصيليّة التي صمّموها بأنفسهم، ما أتاح لهم فرصة لتقييم مسوّداتهم، وتحديد نقاط القوّة والضعف في نصوصهم باستقلاليّة. لم تكن هذه العمليّة مجرّد مراجعة شكليّة؛ بل كانت تمرينًا عميقًا على التقييم الذاتيّ، إذ أصبح المتعلّمون أكثر وعيًا بأدائهم، وأكثر قدرة على إعادة صياغة أفكارهم. إنّ تكرار عمليّة المراجعة باستخدام المعيار وقائمة الشطب، جعل المتعلّمين قادرين على إضافة تحسينات في كلّ مراجعة، الأمر الذي انعكس بشكل إيجابيّ على جودة الكتابة. كما أكسبهم مهارة المراجعة الذاتيّة، والمقدرة على نقد أعمالهم ذاتيًّا وتطويرها. ممارسة هذا النشاط بشكل دوريّ، ستجعل من المراجعة الذاتيّة والتأمّل المستمرّ جزءًا من المنظومة الفكريّة للمتعلّم.

4. التغذية الراجعة من المعلّم، وطلب التعديلات المستندة إلى الملاحظات:

قدّمت للمتعلّمين تغذية راجعة دوريّة ومفصّلة بعد كلّ مراجعة لمسوّداتهم، وكانت موجّهة ومحدّدة، وركّزت على كيفيّة تحسين المتعلّمين لمسوّداتهم، إذ استندت إلى المعايير المحدّدة مسبقًا، والتي وضعها المتعلّمون في بداية العمليّة. تضمّنت التغذية الراجعة إشادة واضحة بنقاط القوّة في العمل المقدّم، بهدف تشجيع المتعلّم، إلى جانب ملاحظات دقيقة ومحدّدة حول الجوانب التي تحتاج إلى تحسين. وبدلًا من الاكتفاء بالإشارة إلى الأخطاء، ركّزت الملاحظات على تقديم حلول واقتراحات عمليّة، تساعدهم في تطوير أدائهم بشكل مستقلّ. تقدّم هذه الخطوة منظورًا خارجيًّا، يساعد الطلاب في تنقيح أعمالهم أكثر، وتمثّل جسرًا بين القدرات الحاليّة للطالب، ومستوى المهارة المرغوب، وتجعل من الكتابة عمليّة تعلّم مستمرّة.

5. تقديم النسخ النهائيّة للحصول على جولة أخيرة من التغذية الراجعة:

وفّر هذا للمتعلّمين إغلاقًا لدورة التعلّم وشعورًا بالإنجاز. ساعدت هذه التقييمات النهائيّة الطلّاب في رؤية النتائج الملموسة لجهودهم، وإدراك تحسّنهم، والاحتفاء بإنجازهم.

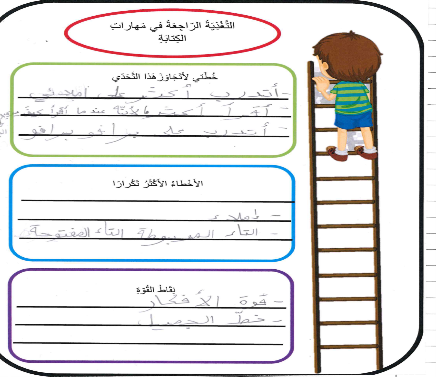

6. التأمّل في نقاط القوّة والضعف:

تمثّلت الخطوة الختاميّة في عمليّة التعلّم، في التأمّل العميق في نقاط القوّة والضعف التي مرّ فيها المتعلّمون أثناء رحلتهم التعليميّة. تعدّ هذه الممارسة حاسمة في عمليّة التعلّم، إذ يقوم المتعلّمون بتقييم نموّهم، وتقدير إنجازاتهم، وتحديد المجالات التي تحتاج إلى مزيد من التحسين، وهو أمر أساسيّ للتعلّم مدى الحياة.

بدأ التأمّل بتوجيه المتعلّمين إلى مراجعة جميع الخطوات التي مرّوا فيها، من تحديد المعايير إلى كتابة المسوّدات، وتلقّي التغذية الراجعة، والتعديلات التي أجروها، وصولًا إلى النسخة النهائيّة. وطلبت منهم الإجابة عن أسئلة مفتوحة، مثل:

- - ما أكبر نقاط القوّة التي أظهرتها في عملي؟

- - ما الجوانب التي واجهت فيها تحدّيات؟

- - ما خطّتي لأتجاوز التحدّيات؟

أعطى هذا النموذج للمتعلّمين فرصة لتحسين أدائهم بشكل مستمرّ، وفهمًا أعمق لعمليّة الكتابة الإبداعيّة، ما أثرى تجربتهم التعليميّة. ويمكننا القول إنّ لتطبيق هذه النماذج من التغذية الراجعة فوائد تتجاوز تحسين مهارات الكتابة، لتشمل جوانب أخرى أكثر عمقًا، أبرزها:

- - تنمية مهارات التقييم الذاتيّ: أصبح المتعلّمون أكثر قدرة على تحديد نقاط القوّة والضعف في أعمالهم بموضوعيّة، وأصبحوا قادرين على تصميم معايير تقود إنجازاتهم.

- - إعداد المتعلّمين للتعلّم مدى الحياة: ساعد النموذج في غرس عادة المراجعة المستمرّة والتحسين الذاتيّ.

- - فهم أهمّيّة التغذية الراجعة: بدأ المتعلّمون رحلتهم مع التغذية الراجعة بممارستها ذاتيًّا، إذ قاموا بتحليل أعمالهم بشكل مستقلّ، وتقييمها وفقًا للمعايير التي حدّدوها بأنفسهم مسبقًا. ثمّ انتقلوا إلى تلقّي التغذية الراجعة الخارجيّة من المعلّم، والتي قدّمت لهم منظورًا جديدًا ومختلفًا حول أعمالهم، ما ساعدهم في تحسين فهمهم وتوسيع رؤيتهم. مع تكرار التجربة، أصبح المتعلّمون أكثر قدرة على التعامل مع التغذية الراجعة الخارجيّة بمرونة وانفتاح، وتعلّموا كيفيّة استيعاب الملاحظات، وتحليلها بموضوعيّة، والاستجابة لها بطريقة بنّاءة تركّز على تحسين أدائهم.

***

في ختام هذا المقال، يمكننا القول إنّ التغذية الراجعة تشكّل ركيزة أساسيّة في العمليّة التعليميّة، فهي ليست مجرّد وسيلة لتقديم المعلومات حول الأداء، بل أداة تعليميّة تحفيزيّة، تسهم بشكل كبير في التطوّر المستمرّ للمتعلّمين. وكما قال العالم التربويّ الأمريكيّ بنجامين بلوم: "التغذية الراجعة هي الجسر الذي يربط بين ما يُعرف وما يجب أن يُعرف" (Persaud, 2018). هذه الآليّة تمكّن المتعلّمين من فهم مستوياتهم الحاليّة، والطرق التي يمكنهم اعتمادها للارتقاء بها إلى المستويات المرجوّة.

أمّا بالنسبة إلى المعلّمين، فتقديم التغذية الراجعة يتطلّب فهمًا عميقًا لاحتياجات المتعلّمين، ما يسهم في بناء علاقة تعليميّة أكثر فعّاليّة ومرونة. لذلك، ينبغي على المعلّمين السعي لتطوير مهاراتهم في هذا المجال، واستخدام التغذية الراجعة بطريقة تضمن تحقيق الأهداف التعليميّة، وتلبّي التوقّعات التربويّة.

المراجع

- M.E Learning Resources. (2022). رؤية جون هاتي عن التعليم المرئيّ وأهمّيّة التغذية الراجعة [John Hattie’s vision on visible learning and the importance of feedback] [Video]. YouTube.

- Poulos, A., & Mahony, M. J. (2008). Effectiveness of feedback: The students’ perspective. Assessment & Evaluation in Higher Education, 33(2), 143–154.

- Guskey, Thomas. (2005). Formative Classroom Assessment and Benjamin S. Bloom: Theory, Research, and Implications. ResearchGate.

- Persaud, Christine. (2018). “Bloom’s Taxonomy | the Ultimate Guide to Bloom’s”. Top Hat.

نشر في عدد (20) ربيع 2025

نشر في عدد (20) ربيع 2025