- حاصل على درجة الماجستير في الإدارة التربويّة، ودرجة البكالوريوس في علم الاجتماع وعلم النفس.

- متعلّم من الحياة ومن الناس، وناشط في مجال العمل التربويّ والمجتمعيّ والثقافيّ.

- يعمل مع مؤسّسات تربويّة وثقافيّة عديدة تستهدف المعلّمات والمعلّمين في مجالات التعلّم المجتمعيّ والثقافيّ والإنسانيّ.

- يعمل مع الشباب؛ الفتيات والفتيان والأطفال، وليس عليهم، ضمن مسارات تعلّميّة حرّة وآمنة.

- أسهم في العديد من المشاريع الشبابيّة والتربويّة على مستوى العالم العربيّ. كان أهمّها، رئيس الهيئة الإداريّة لصندوق تجوال الشباب العربيّ المبادر "سفر"، والذي استهدف الشباب في العالم العربيّ بهدف تشجيع الشباب للبحث عن مواطن التعلّم من خلال التجاور والتزاور كوسائل للتعلّم.

- أسهم في الإنتاج المعرفيّ من خلال بعض الدراسات وأوراق العمل والأدلّة حول التعليم والثقافة والأطفال في خلاف مع القانون.

- حاز على درجة البكالوريوس في تخصّص علم الاجتماع وعلم النفس من جامعة بيرزيت، ونال درجة الماجستير في تخصّص الإدارة التربويّة من جامعة القدس.

نبدأ بتعريفك عبد السلام، خارج إطار السير الذاتيّة الرسميّة.

بعيدًا عن السيرة الذاتيّة، كونها توضّح علاقة الشخص بالمؤسّسات لا بذاتهِ، عبد السلام طفل ترعرع في مخيّم الجلزون. كنتُ محظوظًا أنّني عشتُ على طرف المخيّم، ما سمح لنا بأن نُكوّن مساحاتنا بأيدينا من ملاعب ومساحات، ونصمّمها كما نريد، وهذا أسهم بتكوين شعور بالحرّيّة في داخلي. وأشعر أنّي ارتكزتُ على صفة موجودة عندي وتطوّرت مع الوقت، وهي الذكاء الاجتماعيّ. وهي مهارة غير مرتبطة بالمعرفة فقط، بقدر ما هي قدرة على فهم الآخرين، والقدرة على الجدل وقبول الآخر. وهذا ساعدني، على سبيل المثال، في زيارات المدارس، لخلق مساحات من الحوار والنقاشات النقديّة التفكيكيّة مع المعلّمات والمعلّمين، وأسهم في تعزيز العلاقات بيننا.

أسهمت الأعمال التطوعيّة في المخيّم وخارجه في تشكيل هويّتي الوطنيّة، وتعرّضتُ إلى تجارب عديدة كُثّفت في الانتفاضة الفلسطينيّة الأولى. وبعد تجربة السجن، ودخول جامعة بيرزيت. كانت الأجواء في الجامعة غنيّة حقًّا، وهي تجربة مُلهمة؛ فالأساتذة والطلّاب كسروا شكل التعليم التقليديّ، وكانت الحوارات والنقاشات تُعقد عفويًّا مع أساتذة مثل د. عزمي بشارة، ود. حسين البرغوثي، ود. نبيل قسّيس، ومجدي المالكي وآخرون في أمكنة مختلفة، مثل "الكافتيريا". وهذه إشارة إلى عفويّة التعلّم وصدقه في تلك المرحلة، وهذا ما شكّلني من حيث البدء. ولاحقًا، شعرتُ أنّي دائمًا أتواجد في أماكن مختلفة، وما يقودني إليها عفويّة الطريق، وفي الوقت نفسه، صدق البحث عن المعنى.

هل نحاورك بوصفّك تربويًّا أم تربويًّا فلسطينيًّا؟ وما الذي يجعل تجربة التربويّ الفلسطينيّ مختلفة؟

تربويّ بالمعنى الواسع، ولا شكّ أنّ الهويّة الفلسطينيّة مُرافقة دائمًا، ولكنّني كنتُ منفتحًا على تجارب تربويّة عربيّة أثّرت كثيرًا في تجربتي، وشكّلت جزءًا مهمًّا منها. فالتجربة الفلسطينيّة مُختلفة، وأحاول التفريق في هذه التجربة، بين ما قبل سنة 1994، وما بعدها. إذ قبل الـ94، لم تكن هناك سلطة مركزيّة فلسطينيّة تحكم الشعب الفلسطينيّ، ولم يكن حُكم الاحتلال الإسرائيليّ يهتمّ بجودة حياة الفلسطينيّين ومتطلّباتهم الأساسيّة في حينه؛ ممّا شكّل لدى الناس وعيًّا ضروريًّا، ومساحةً للمبادرات الجمعيّة المُجتمعيّة. ومن هُنا، عند الحديث عن التجربة الفلسطينيّة في الانتفاضة الأولى، أذكر مبادرة التعليم الشعبيّ، حين أُغلقت المدارس سنة 1987، وبدأت احتجاجات عديدة من أجل إعادة فتح المدارس. بينما قرّر المعلّمون أن يبدؤوا بنمط تعليم خارج إطار هذه المؤسّسة التي أُغلقت بالقوّة، وبالتالي اختراع نمط جديد هدفه الحِفاظ على قراءة الطالب الفلسطينيّ وتعبيره وتطويرهما.

وأعتقد أنّنا في هذه المرحلة، انتقلنا من فكرة التعبير إلى تحرير التعبير؛ من التعبير المُجرّد، إلى تحرير التعبير بفِعل ومُمارسة. والحقيقة أنّ ردّة فِعل الاحتلال كانت جذريًّة وواضحًة بهذا الخصوص: اعتقال المعلّم، والذي بات يشكّل خطرًا أكبر من خطر التعليم في المدرسة، لأنّ التعليم في المدرسة مضبوط من ناحية المنهج والموضوعات. ولكن، خارج المدرسة، في التعليم الشعبيّ، خرج التعليم عن الضبط، وبالتالي تحرّر المعلّم والطالب من سطوة المنهج والمؤسّسة بكلّ تعقيداتها، وباتت عمليّة التعلّم مرتبطة بالواقع، وناقدة له، وتأخذ من أدواتهِ طريقةً لمقاومتهِ. وبعد ذلك بفترة، اضطرّ الاحتلال إلى إعادة فتح المدارس.

شكّل غياب المؤسّسات اعتمادًا كُلّيًّا على الأهل والناس في المُجتمع، فالناس هُم الذين يفكّرون وينفّذون. ارتبطَ ذلك بوجود الحُلُم: حُلم الفلسطينيّين بالتحرير. وفي هذه المرحلة، كان دوري تحديدًا سنة 1987 في المدارس، حيث كنّا نُشكّل أندية ثقافيّة داخل المدارس، وعملنا على تثبيت فكرة وجود مجلس طلبة، وهو ما يمنعه الاحتلال. كما كُنّا نعمل على إنتاج مجلّة ثقافيّة ينتجها الطلبة وتوزّع عليهم. وأثناء الانتفاضة، ارتبط الدور أساسًا بمهمّات لجان الأحياء، والاهتمام بالزراعة، ودعم الأهل بتوفير المؤونة. وهو ما كنّا نقوم بهِ وفق استراتيجيّة مخفيّة كذلك، لأنّ كلّ دور في الانتفاضة كان دورًا مُهدّدًا من الاحتلال. واعتُقلت سنة 1989 لمدّة سنتين، كانتا بمثابة تجربة ثقافيّة، لأنّ العمل الفلسطينيّ التربويّ الثقافيّ امتدّ إلى داخل السجن، وكانت هناك نقاشات غنيّة جدًّا مرتبطة بالواقع لأنّها تخرج منه. ومن هُنا، عاشت التجربة التربويّة الفلسطينيّة تحت الاحتلال في سياق تحرّريّ، لأنّ الناس هُم من فكّروا وناقشوا وبادروا.

وللأسف الشديد، فالتجربة التربويّة الفلسطينيّة بعد سنة 1994، في انحدار، لأنّ الناس عاشت على التوقّعات لا على الأمل المرتبط بالعمل. وكذلك الإجراءات البيروقراطيّة المتعلّقة بتشكيل المؤسّسات وصلاحيّتها، بالإضافة إلى الأدوار المحدِّدة للعمل والتخصّص، بحيث إنّ كلّ مؤسّسة عليها أن تتخصَّص بمجال معيّن، وأن تعمل مع فئة معيّنة؛ ممّا يسهم في خفض إيقاع العمل والسيطرة عليه بطبيعة الحال؛ فمحاولة إنشاء مكتبة الآن، تحتاج إلى العديد من الإجراءات، بينما كانت فكرة إنشاء المكتبة قبلًا فكرة مُجتمعيّة، يُسهم فيها الناس بتوفير المكان وتركيب رفوف، ويُشارك فيها متطوّعون طلبة بتنظيف المكان وإدارته، ثمّ تعبئته بالكُتب.

مشكلة التجربة بعد سنة 1994، كانت في مصادرة دور الناس، وحصره بالمؤسّسات على مختلف أشكالها. غيّرت هذه الجزئيّات كثيرًا من المبادرات والتطوّع، وأسهمت في انحدار مستويات كثيرة، لأنّه سحب الدور من المبادرة الفرديّة والمجتمعيّة، وحصره بالمؤسّسة فقط. وبالتالي، تمحورت توقّعات الناس حول المؤسّسة، وقلّ فِعلهم، في حين عملت المؤسّسة على تمرير سياستها، ورفض كلّ من يعارض هذه السياسات، ولم يُحصر العمل ضمن المؤسّسة فحسب، بل حُصر ضمن من يتّفق على سياساتها أيضًا.

وعلى سبيل المثال، في مؤسّسة تامر للتعليم المجتمعيّ، كان العمل مع الأطفال واليافعين في المكتبات المُجتمعيّة، وفي مراكز صديقة للطلائع، ذلك أنّ الأثر كان أكبر وأصدق، والمساحة تحرّريّة أكثر من العمل داخل المدرسة، والمكتبات أكثر تحرّريّة والأفكار أكثر اتّساعًا.

مثال آخر عن أثر المؤسّسة الرسميّة، حين أطلقت تامر فكرة "جواز سفري" للقراءة، وكان مرتبطًا بحملة تشجيع القراءة، حيث شكّلت جوازات سفر القراءة مساحة تعلّميّة تشاركيّة غير مرتبطة بالفوز أو الجوائز. وكنّا نطمح بفكرة عمل جواز سفر عربي للقراءة على غرار الفكرة، وهو برنامج عرضتُ فكرته في الشارقة. وبعدها بفترة، أصبح هُناك تحدّي القراءة العربيّ، وهو فكرة "جواز سفري" للقراءة نفسها، ولكن على مستوى عربيّ، وفيه طبعًا تنافس للفوز بالجوائز. وعندما قرّرت المؤسّسة الرسميّة المُشاركة في تحدّي القراءة، توازى ذلك مع سياسات وزارة التربية بتخفيف ساعات المكتبة إلى 6 ساعات، بدلًا من 12، وهذا يتعارض كلّيًّا مع منطق المُشاركة! بطبيعة الحال، لديّ ملاحظات كثيرة على فكرة المنافسة والمسابقة، وأنا أرفضها تمامًا، لأنّها جرّدت الفكرة من معناها الفعليّ، فصارت أقرب إلى عدّ كُتب بدلًا من الوصول إلى جوهرها، ولا سيّما مع دخول المدارس في تحميل الطلبة المشاركين عبئًا، وتشجيعهم على استخدام تعبيرات غريبة عنهم من أجل الجائزة.

تعمل باستمرار مع المعلّمين، ولكنّك لم تعمل معلّمًا، فما السبب؟

الحقيقة أنّني لا أرى أنّه بإمكاني فرض مادّة جاهزة على مجموعة من الطلبة، لإيمانيّ بأنّ كلّ إنسان هو نصّ، وهو جدير بالقراءة. في المقابل، أميل إلى تحفيز قضيّة ما مع الطلّاب في لقاءاتي معهم، فينطلق الحوار من قضيّة إلى أُخرى، بانفتاح ومساحة جديرين بالاهتمام والانتباه إلى تعبير الطلبة الحُرّ، وغير المحكوم ضمن إطار معيّن. فالفكرة أنّ هناك عداوة بيني والتحكيم والعلامات والمسابقات، والتي أنقلها دائمًا، من أن تكون تحكيمًا بين الطلّاب، إلى تيسير النقاش بين الطلّاب مع ملاحظات تعلّميّة تشاركيّة. وهذا انسحب على تجربتين على الأقلّ: تجربة تحكيم المناظرات، والتي أسهمت بتحويلها من عمليّة تحكيم مجرّدة إلى مساحات تعلّميّة تشاركيّة، وتجربة التدريس في جامعة بيرزيت، إذ اخترتُ مساقًا وبرنامجًا لا علامات فيه، وهو ما دفعني بمجاورة الطلّاب إلى رحلة استكشاف تحرّريّ، بعيدًا عن التقييم والتحكيم، لرفض الأمور الواقعة الجاهزة، وبناء شراكة مع الناس من أجل بناء معنى مشترك.

ما الفائدة من إدراك جوهر الحياة ومعناها إن لم يختبرها الطلبة أصلًا؟ أليس من الأفضل أن يتناول الطلبة الحلوى الخاصّة بهم على أن يتأمّلوها.

صورة المعلّم التي تقدّمها هي صورة المعلّم الحُلم، أمّا المُشكلة فتكمن في الاصطدام بالواقع بين هذا المعلّم ومساره، وبين أغراض المنهج ومخرجات التعليم والمتطلّبات والتقييمات. كيف يُمكن للمعلّم أن يوفّق بين الأمرين؟

في الحقيقة، أنا أؤمن كثيرًا بالمعلّم، وأؤمن بأنّه قادرٌ على التغيير في سياقه إذا امتلك الأدوات. وقد صادفتني مواقف مختلفة تمثّلت بتعرّض المعلّم لاستراتيجيّة جديدة، أو قُدّمت إليه أداة أثّرت كثيرًا في طريقته وتفاعله مع الصفّ، ومع إدارة الحصّة الصفّيّة. أتذكّر، في هذا السياق، تجربة المعلّم الفلسطينيّ زياد خدّاش، والذي شكّل نموذجًا مُلهمًا. فالفكرة ببساطة أنّ زيادًا كان يمتلك أدوات مكّنته من التوفيق بين الإبداع في التعليم، وواقع التعليم الصعب.

فكرتي هُنا أن نُرافق المعلّمين للخروج عن النصّ، مرافقة تأمّليّة تُبنى على تجاربهم ومعارفهم، من أجل التعامل مع الطلّاب بمرافقة تأمّليّة تُبنى على تجارب الطلّاب، وتبني عليها، وبالنظر إلى الطلبة بوصفهم شركاءَ في تكوين المعنى، وأن يكون المتعلّم محور المعرفة. ليس بمعنى أن يكون هدفًا لأكبر قدر من المعلومات والمهارات، وإنّما بتوفير جوّ غنيّ، يكون حقيقيًّا قدر الإمكان، بحيث لا يكون منفصلًا عن المعرفة، بل جزءًا منها وصانعها.

في هذا السياق، أعتقد أنّ المعيقات موجودة، وهي تتعلّق بسطوة المؤسّسة الرسميّة، وصورة المعلّم اليوم، وأزمة القيمة وأزمات كثيرة. على سبيل المثال، في إضراب المعلّمين الفلسطينيّين سنة 2023، سعت الوزارة جاهدةً إلى كسر هذا الإضراب، ولم تفهم الوزارة أنّ كسر إضراب المعلّم هو كسر المعلّم، وكسر المعلّم هو كسر الطالب. من هُنا، علينا الانتباه إلى كرامة المعلّم، وإعادة قيمته، لأنّ لدى معظم المعلّمين شعورًا بالدونيّة، ولا سيّما في علاقتهم مع الطلبة. لذا، من الضروريّ أن نعزّز شعور المعلّم بقيمته وكرامته، وبتعبير السكاكينيّ "إعزاز المعلّم". أمّا من منحى المعلّم بعلاقته مع الطلّاب، فأعتقد أنّ على المعلّم معرفة نفسه جيّدًا، وأن يكون واضحًا وصادقًا مع ذاته، لأنّ هذا ينعكس شعورًا وإحساسًا مع الطلبة، وهم يشعرون جيّدًا بذلك: يشعرون أنّهم أمام معلّم، أشبه بمرآة فيها كسور كثيرة، مزاجيّ وليسَ متناسقًا. ولا أتحدّث هُنا عن المعارف، فهي واسعة، ويُمكن الدخول في سياق بحثيّ مع الطلبة للتعرّف إليها، بل أتحدّث عن معرفة الذات الصادقة. بطبيعة الحال، هناك دور أساسيّ كبير للسلطة والمؤسّسة الرسميّة، فالمعلّم خائف على لقمة عيشته، ولا أمان وظيفيّ لديه، ولا سيّما أنّ النقابات غائبة في هذه الأيّام.

ما التجارب التي أثّرت في نحت تعريفك التربية، ولا سيّما بمجاورتك مع منير فاشه، والحوار المستمرّ حول خليل السكاكيني؟

عرفت د. منير فاشه قبل مؤسّسة تامر للتعليم المُجتمعيّ، جمعتني فيهِ الطريق من رام الله إلى نابلس، وكانت كافية لأُعجَب بفكرهِ. ومع مرور الزمن في مؤسّسة تامر، وتواصلي المستمرّ مع فاشه، وجدتُ أنّ تامر تُكرّر بعض برامجها، بينما فاشه ذهب إلى بُعد آخر من رؤيته التربويّة. وهُنا، كنتُ أشبه بحلقة وصل بين مؤسّسة تامر وفاشه، ومشاريع أُخرى، مثل الملتقى التربويّ العربيّ وصندوق سفر. لاحقًا، اتّضحَ أنّ هذه المجاورة المستمرّة مع فاشه وفكرة السكاكينيّ، جعلتني أعمل فِعلًا ما كُتب نظريًّا في مؤسّسة تامر، لأنّ هنالك فرقًا جوهريًّا بين الفكر التربويّ الطوباويّ، والمُمارسة الفعليّة على أرض الواقع، والتي تصطدم بتحدّيات مُختلفة وواقعيّة. بعد قراءة خليل السكاكيني، فهمت وتبنّيت فكرته المحوريّة حول "إعزاز الطالب لا إذلاله"، والتركيز على كرامة المعلّم والطالب. وطبعًا المؤسّسات التربويّة الرسميّة والأهليّة، تهتمّ كثيرًا بتسليط الضوء على التجارب العالميّة والأفكار الغربيّة بما يتعلّق بالعمل في مجال التعليم، فنراها تركّز على التجربة الفنلنديّة، وتنسى تجربة خليل السكاكينيّ، والتي برأيي هي تجربة أعمق. فمن غير المنطقيّ أن نعرف عن تجربة فنلندا بالتعليم أكثر من معرفتنا بتجربة خليل السكاكيني.

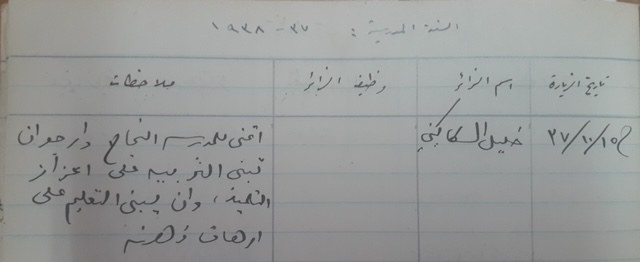

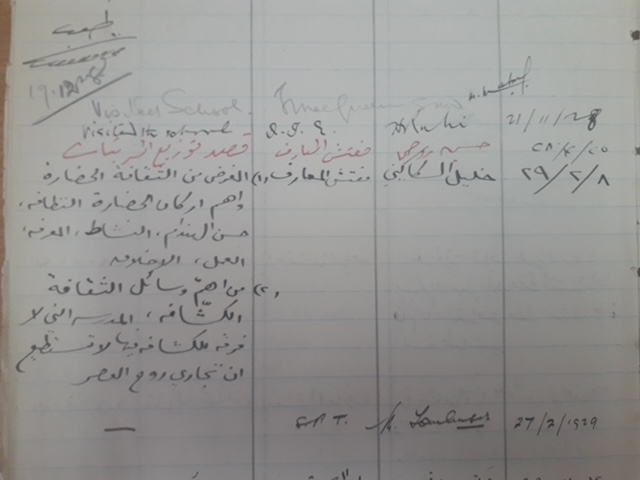

في إحدى زياراتي لمدرسة ذكور بيت لحم، قدّمت مداخلة حول خليل السكاكيني، فتفاجأت بأنّ خليل السكاكيني، عندما كان مفتّش معارف سنة 1929، زار هذه المدرسة وكتب مجموعة ملاحظات أذهلتني: حول المسامحة المستمرّة مع الطلّاب "عفو عام عن الطلّاب"؛ وعن الكشّافة "المدرسة التي لا كشّافة فيها لا تُضاهي روح العصر". ورأيت المدرسة ما زالت تهتمّ بهندام الطلبة والرياضة، وتستمرّ بالسير على نهج خليل السكاكيني.

* صورتان التقطهما عبد السّلام خدّاش من أرشيف مدرسة ذكور بيت لحم. تظهرُ في الصورتين ملاحظات للتربويّ خليل السكاكينيّ كتبها عندما كان مفتّشَ معارف عام 1929، في زيارته للمدرسة.

وبالعودة إلى المجاورة مع منير، فقد كانت مجاورة مستمرّة وخضنا تجارب مختلفة، منها مثلًا صندوق سفر، وصندوق تجوال الشباب العربيّ المُبادر، والذي كنتُ رئيس هيئته الإداريّة، وكانت فكرته أن يبحث الشاب المُبادر عن موطن تعلّمه. وبداية الصندوق شكّلت صدمة، لأنّنا لم نستقبل إلّا عددًا محدودًا من الطلبات، وفهمنا لاحقًا أنّ نمط المؤسّسات بالتخطيط لسفر الموظّفين له علاقة بالمهمّة الجاهزة، أو التدريب الجاهز، بينما نحنُ كنّا نطلب من الشاب أن يبحث عن موطن تعلّمه. لاحقًا عندَ توضيح فكرة الصندوق أكثر، بدأ التجاور والتزاور، والحقيقة أنّها كانت إحدى الأفكار المُلهمة والمُذهلة من أجل خلق حالة حقيقيّة فكريّة تهتمّ بالطريق أكثر من الوصول.

شكّلت النقطة الأخيرة أساس علاقتي بـ"يراعات"، وهو فريق الشباب الأدبيّ في مؤسّسة تامر. إذ كان الفريق يُصدر مُلحقًا أدبيًّا في جريدة الأيّام كلّ شهرين. ولم أكن قلقًا من صدور الملحق، ولكنّي كنت قلقًا دائمًا من السير والصيرورة. والنقاشات المستمرّة داخل المجموعة، وهذا الفريق وغيره من الفرق التي عملت معها، شكّلت ممارسات تعلّميّة حرّة وآمنة للشباب. وبدورها شكّلت هذه المسارات مع الشباب، من حيث المبدأ، فرصة لنقاش معرفة ليست جاهزة؛ معرفة قابلة للاختلاف والنقد، ومساحة تعبيريّة ناقدة وواضحة ومنطلقة من الواقع، فوفّرت هذه المسارات مساحات حرّة وآمنة للتعبير الصادق بمختلف أشكاله. وأستطيع القول إنّ هذه التجربة بالعمل مع الشباب أكبر دليل عمليّ على ما نحمله من رؤية العمل في مجال التعلّم.

ارتبطتَ تاريخيًّا بمؤسّسة تامر، فهل تعتبر أنّك نجحت في تجسيد رؤية المؤسّسة التي تُشبه اليوتوبيا في مُمارسات واقعيّة؟

يرتبط هذا السؤال بمساري الطويل في المؤسّسة، والذي ينطلق من الناس وإليهم، وهو مسار صادق وحقيقيّ معهم يبني على ما هو موجود لديهم. وقد رأيت أنّي جسّدت رؤية المؤسّسة في عيون المتطوّعات والمتطوّعين بعد سنوات طويلة من العمل معهم. ومُجدّدًا، العمل معهم لا عليهم. وتجسيد الرؤية لم يكن أمرًا معقّدًا، إذ كان يستلزم صدقًا وشفافيّة في التجربة، فلم أكن موجودًا في يراعات موظّفًا من المؤسّسة مسؤولًا، وإنّما كنتُ أعيش هذه التجربة معهم، وهم يعرفون أنّ هذه المساحة التي يتجمّعون فيها، هُم بنوها، وهُم شكّلوا أسسها، وهُم خلقوا مفهومهم الخاصّ عنها. وبالتّالي، أصبحت الرؤية "مجتمعًا تعلّميًّا حرًّا وآمنًا"، فمُجرّد مُمارسات يقومون بها من دون أن يعرفوا أنّهم يجسّدون رؤية أو لا، وصارت عمليّة التعلّم مسارًا عفويًّا بالتجاور والحوار والقبول والتطوّر الطبيعيّ للتجربة. وقد شعر الشباب في يراعات، وهي تجربة عاصرتها منذ سنة 1996 حتّى 2019، أنّ حياتهم في الفريق، وتجاربهم، ونموّهم، ينعكس على نصوصهم وحياتهم وفهمهم العالم. اليوم، أرى ضرورة أن ترتبط بُنية المؤسّسة بروح تُنعشها، وحياة بكلّ تفاصيلها داخلها، إن اختفت هذه الروح تتحجّر المؤسّسة. لذا، على المؤسّسة فتح مساحات أمام الناس للتعبير والتفكير والتحاور والتعامل الحرّ والاحترام والكرامة، تترافق مع بُنية تحتفي بذلك. من صدق التجربة، عُدت اليوم، في سنة 2024، إلى العمل مع الشباب بطلب من المؤسّسة والشباب أنفسهم. ولكن صدقًا، كما احتاجوا هُم إلى التجربة، احتجت أنا إليها. واليوم أعيش مجاورة مطوّلة مع الشباب، نلتقي ونجتمع لإعادة الروح في المؤسّسة. هذه التجربة المُمتدّة، جعلتني أؤمن بأنّ المؤسّسة تُشبه الإنسان، فهو جسد وروح، وعلى المؤسّسة أن تكون جسدًا وروحًا، ومن دون ذلك، سنفقد متعة الوصول إلى المعنى.

اليوم، وأنا معهم من جديد، أُعيد نسج العلاقة بيني وبينهم وإعادة نسج العلاقة بينهم، وأحاول ان أجعل أصواتهم مسموعة بإعادة صوتهم، وبتعزيز ثقتهم وقدراتهم على اتّخاذ قرارات، بالإضافة إلى تحمّل مسؤوليّة الفريق والمكان والوطن. نتشارك كلّ شيء ونتّخذ قراراتنا بالتوافق في ما بيننا. لا يوجد معي كتب ولا مناهج للتعليم، ولا مواد جاهزة؛ نحن نبني على ما هو موجود وملهم لدينا، ولدى مجتمعنا الفلسطينيّ. كما نعزِّز قيمنا الإنسانيّة والحضاريّة، ونعتبر الاختلاف قيمة جوهريّة في مسارنا المشترك.

لم أشعر يومًا أنّ تجربتي في تامر تجربة نظريّة، بل تجربة حياة عمليّة، عشتُ فيها متعة التجربة برفقة الشباب والمتطوّعين. وكنتُ أنتظر التجارب كما ينتظرونها. لذا، كانوا يستشعرون الصدق والحياة، ويستكشفون التجارب.

أدرت أكثر من برنامج لتعزيز القراءة لسنوات طويلة، ولا سيّما حملة تشجيع القراءة في المجتمع الفلسطينيّ. ما كانت الأهداف والنتيجة؟

أُسّست مؤسّسة تامر لخلق أجواء تعلّميّة مع الناس، لا عليهم. وقد أظهرت الانتفاضة الفلسطينيّة الأولى نقاط قوّة هائلة لدى الشعب الفلسطينيّ، ولكنّها في الوقت نفسه أظهرت ضعفًا، وهو على سبيل المثال في قضيّة التعبير، والتي لاحظت المؤسّسة ضعفه لدى الطلّاب نتيجة إغلاق المدارس في تلك الفترة. وأجرت دراسةً لفحص ذلك، كانت نتيجتها أنّ المهارات القرائيّة والتعبيريّة والرياضيّات متدنّيّة عند الأطفال. من هُنا، انطلقت حملة تشجيع القراءة في المجتمع الفلسطينيّ، بوصف القراءة نشاطًا لن يستطيع الاحتلال إيقافه، في شهر شباط، سنة 1992. تألّفت الحملة من مجموعة مكوّنات أسهمت فيها مؤسّسات، منها "نخلة الشبر"؛ وهو شخصيّة خياليّة دراميّة جسّدت شخصيّة الطفل الفلسطينيّ، إذ قدّم عروضًا مسرحيّة، وروّج لفكرة "جواز سفري" للقراءة، والتي كانت فكرة مذهلة؛ إذ لم يكن لدى الفلسطينيّين جواز سفر آنذاك. وانتشرت فكرته التي كانت جماليّتها أنّها لم تكن مسابقة، بل عندما يُنهي الطفل تعبئة جوازات سفره، يُصبح عضوًا في نادي القراءة. ومن هُنا، جاءت العلاقة القويّة مع المكتبات، والتي قامت بحراك واسع ومهمّ في ظلّ غياب المدارس.

وبعد فترة أطلقت المؤسّسة مسابقة "كتابي الأوّل"، وهي مسابقة تُشجّع الأطفال من عمر 7 سنوات على التعبير، حيث ننشر لهم كُتبهم. إحدى القصص في ذلك الوقت كانت لطفلة اسمها جوانا، وجوانا كانت تعاني مشكلة في عينها، والأطفال من حولها يتحدّثون كثيرًا عن الأمر، فشاركت فيها لأنّها تطمح إلى أن تكون طبيبة عيون، لمعالجة الأطفال وتجنيبهم من أن يدخلوا في دوامة المشاعر الصعبة التي عاشتها. بعد سنوات، وصلت مؤسّسة تامر رسالة من جوانا، أرسلتها من ألمانيا، تشكر المؤسّسة فيها على فرصة التعبير، وتؤكّد أنّها اقتربت من تحقيق حلمها.

والأمر بات أكبر من مساحة تعبير فحسب، بل أصبح حالة تعلّم. ففي "يراعات" مُجدّدًا، وهو الفريق الأدبيّ، شارك في اجتماعاته شباب من خارج السياق الأدبيّ، يتحايلون على موضوع الكِتابة، وهو ما اعترفوا بهِ في النهاية، معبّرين عن متعتهم بالجوّ العام للقاءات، وعن فرحتهم في المُشاركة في هذه المجموعة. والحقيقة أنّ المجموعات كانت تعيشُ في سياق طبيعيّ، والشباب والفتيات يتجاورون في مساحة تعلّميّة آمنة، ويُنتجونَ ملحقًا أدبيًّا جميلًا، وهذه التجربة كانت أصدق من القيم النظريّة. أذكر يومًا قابل فيه الفريق باحثين، فسألوه عن أعداد المشاركات في الملحق من الإناث والذكور، وهل الذكور أكثر أم الإناث؟ تعجّب الفريق من كلّ هذه الأسئلة، فبالنسبة إليه، لم يفكّر بهذه الأمور في ظلّ تجربة حياة صادقة وشفّافة.

عشتُ التجربة في مؤسّسة تامر للتعليم المُجتمعيّ، وقد كانت في ذهني فكرة السكاكيني حول كرامة الطالب، وكلّ ما حاولت فعله هو الحفاظ على كرامة الأطفال والشباب، وأهمّيّة التعامل معهم باحترام، ومنحهم مساحة تعلّم آمنة فِعلًا. والأطفال يكشفون ذلك بسهولة، فهم يستشعرون الصدق: كنتُ مرّة في مقابلة تلفزيونيّة أتحدّث فيها عن أهمّيّة منح المساحة للأطفال للّعب والتحرّك، وعندما عُدت مع نهاية اليوم تعِبًا أزعجني صوت الأطفال المرتفع في اللعب في الحارة، تحدّثت إليهم فواجهوني بمقولتي عن أهمّيّة منح المساحة للأطفال. هذا الموقف يذكّرني دائمًا بأنّ عليّ أن أكون أنا النصّ، وأنا تجسيد المقولة بصدقها من ناحية نظريّة وفعليّة.

هذه التجارب كلّها كُثّفت في حملة تشجيع القراءة في المجتمع الفلسطينيّ، والتي بدأت بالشراكة مع 37 مؤسّسة، وهي اليوم تُعقد بالشراكة مع 400 مؤسّسة. تنطلق بشعار عامّ، ويُعقد على هامشها 2000 نشاط للأطفال، بجهودٍ لا تُكلّف المؤسّسة مادّيًّا، ولكن هذا ليسَ المهمّ، فالمهمّ أنّها كانت تبنى بشراكة مجتمعيّة وأهليّة من أجل أن يستمتع الأطفال في عمليّة تعلّمهم وأن يتحرّر تعبيرهم، وأن تصبح هذه ثقافة عامّة لدى المجتمع، كلٌّ يتحمّل مسؤوليّتهم.

ما الذي ترغب بتغييره في العمليّة التربويّة الفلسطينيّة خاصّةً، والعربيّة عامّةً؟

علينا أن ننتبه جيّدًا إلى نقطة ألّا تكون المدرسة هي الطريق الوحيد للتعليم، وفهم أنّ في هذا فتح خيارات أمام الناس. وأرى على مرّ الزمن، أنّ النُّظم التعليميّة لم تعالج المشكلات، إنّما الأعراض، وما حدث في كورونا من فاقد تعليميّ مثال واضح. تخيّلوا معي الفرق لو كان التعليم قائمًا على تشجيع الطلبة على البحث والتحليل والاستنتاج والنقد، بدلًا من الحفظ من المادّة، كنّا سنخوض تجربة تعليميّة مُختلفة تمامًا في فترة الجائحة. وقد رأيت أنّ التجربة لم تكن موفّقة لأنّ المؤسّسة تضبط المعلّم بمنهج تراكميّ، وتجبرهُ على أن يُنهيه مع الطلّاب. تأمّلوا معي مسألة امتحان الثانويّة العامّة، والتي تُجبر حتّى المعلّم المُبادر على الانضباط لموافاة شروط امتحانات الوزارة. وأرى أنّ التأثير في مسألة التعليم يجب أن تعود إلى المجتمع لا المؤسّسة، مع ضرورة الانتباه إلى أنّ هناك مواطن تعلّم كثيرة غير منحصرة في المدرسة.

ولا شكّ أنّ علينا التركيز على كرامة الطالب وكرامة المعلّم، وهذا من أهمّ الأمور التي من شأنها إحداث تغيير إيجابيّ في التعليم. وكذلك، من الضروريّ أنّ ننتبه إلى فكرة المنهاج الجاهز الذي يُقدّم للأطفال، وهذا نمط "التعليم البنكيّ" - بتعبير فريري - عليه أن يتغيّر، لا أن يُصلَح. هُنا، تشجيع الطالب على أن يكون شريكًا في تكوين معانٍ، ومحورًا لعمليّة تعلّمه، يمكّنه من مهارات مُختلفة، تسمح له بتشكيل معرفته ونقدها، برفقة معلّم يعرف نفسه جيّدًا، ويُشعل شغف الفضول لدى طلبته.

هنالك تغيير يجب أن يحدث في عمليّة التعلّم من ناحية المنهاج، ولو جزئيًّا. فلنأخذ التعليم الفلسطينيّ مثالًا، يوجد مساق عنوانه "التربية المدنيّة"، اقترحتُ أن يكون كتابًا فارغًا، فيأخذ المعلّم الطلبة في رحلة تعلّم مفاهيميّة حول التربية المدنيّة، بقولٍ مرتبط بالفعل، ومنهج يُصنع من واقع تجربتنا، ومفاهيم تعلق معنا بذكريات جميلة. ومساق "التربية الوطنيّة" اليوم، يقدّم معارف نظريّة غير مرتبطة بواقع الطلبة، فعلى سبيل المثال، ماذا لو اختبر الطلبة زيارات المجالس البلديّة والوزارات، وقدّموا أسئلتهم ونقدهم، واستمرّت هذه العمليّة؟ ألن يصبح معنى التعليم مرتبطًا أكثر بالحياة؟

في السياق نفسه، هناك استراتيجيّات تعلّميّة مُمتعة جدًّا، ولا تربط الطالب بتعلّمه فحسب، بل بمجتمعه أيضًا. وقد كنتُ جزءًا من تجربة قامت فيها فرق من الفتيان والفتيات، ببحوث تاريخيّة عن بلدات وأحداث معيّنة، بمنهج "التاريخ الشفويّ". واكتشفوا في خضمّ التجربة أنّ علاقاتهم المجتمعيّة تعزّزت، وأنّهم رفعوا هِمم كِبار السنّ لأنّهم شعروا بالأهمّيّة والأمل، ووثّقوا في الوقت ذاته قصصًا مختلفة عن تلك الأماكن والقرى. ومن الناحية القيميّة، أعادوا بناء النسيج المجتمعيّ الفلسطينيّ الذي، للأسف، تمزّقه المؤسّسات أحيانًا نتيجة المشاريع التي تقسم الناس إلى فئات مختلفة.

يجب أن تخرج قرارات وزارات التربية من الطلبة، لا من الفئات العليا. فالقرارات الآن من أعلى، وهي مغتربة عن الناس، ولا تُشبه واقعهم. لذا، على الطالب والمعلّم أن يُصبحا ضمن إطار أخذ القرار وحالة نقاشه، فهما الأدرى بالواقع، والأجدر بالتعبير عنه.

ملفّ عددنا الحاليّ عن التعليم التحرّري، هل عندك تعريف خاصّ به؟ وهل تراه ضرورة، ولا سيّما في مرحلة ما بعد المذبحة الحاصلة في غزّة؟

الحقيقة أنّني أستقي تعريفي من تجربة جليلة شجاع الدين، في سنوات التسعينيّات، والتي كانت مديرة مدرسة بنات في اليمن. أعطت جليلة حرّيّة مفتوحة للمعلّمات بالخروج عن النصّ، وأدخلت المسرح والدراما والقصص إلى المسار، وربطت بين المدرسة والمجتمع بتعلّم مستقى من الواقع. وقد واجهت جليلة ضغوطًا هائلة من المجتمع في حينه، ولكنّها استمرّت في مسارها. في سنة 1999، وبينما تُشارك جليلة في مؤتمر، وصل كتاب فصلها من مهمّاتها مديرةً للمدرسة. رفضت الطالبات القرار، وطالبن بفتح حوار، واعتصمن 7 أيّام في المدرسة، بما حمل ذلك من مخاطر زادت عندما تدخّلت قوّات الأمن اليمنيّة وضغطت لإخراجهنّ من المدرسة، ولكنّهن رفضن، ما استدعى أن تعود الوزارة عن قرار فصل جليلة. تقول جليلة في لقاء مع طالباتها: "وعدتُ بعد المواجهة بيوم، لتنظّم لي طالباتي استقبالًا في الطابور الصباحيّ. لن أنسى ما حييت إجابة طالباتي: لم نكن ندافع عنكِ وحدك، ولكن كنّا ندافع عن وجودنا وعن القيم النبيلة التي تعلّمناها منكِ. عندها لم تسعني الدنيا من السعادة، ليس لأنّ طالباتي دافعن عنّي، فأنا لم أعد أبالي ببقائي أو عدمه، بل لشعوري بأنّ ما رجوته من تغيير قد حدث".

برأيي، هذه القصّة هي معنى التعليم التحرّريّ. أمّا عن التعريف نفسه، فأنا أميل إلى أن تكون له تعريفات مختلفة؛ فكلّ واحد منّا لديه تعريفه، وهذا يضيف إلى المعنى لا ينقصه، ويثريه ويجعله أكثر اتّساعًا وشموليّة. وأودّ أن أضيف أنّ التعليم التحرّريّ والمهارات الحياتيّة لا تُعلّم، بل تُنقل من إحساس وممارسات صادقة. وربّما تمثّل المدرسة الدستوريّة في القدس، 1909، والتي أسّسها خليل السكاكيني، مثالًا مُمتازًا على التعليم التحرّريّ؛ فهي مدرسة لا تعترف بالعلامات، والتي هي عنف رمزيّ باعتقادي، وتقبل تنوّع الأفراد، كلٌّ بموهبته وبموطن تعلّمه. لم تتأجّل القضايا في مدرسة السكاكيني، إذ كانت الحرّيّة مثلًا قيمة تُمارس يوميًّا بواقعيّة، تعزّز قيمة إدراك المعاني بعيشها واختبارها في الحياة، وباعتقادي هذه النقطة من أهمّ عناصر التعليم التحرّريّ. هنالك مقالة مهمّة جدًّا للدكتور حسين البرغوثي بعنوان "الرشاقة الذهنيّة" حول هذا الموضوع، والتي تعرض نقاشًا بينه وطلّابه حول طريقة التعلّم وجدواه، كما فلسفته.

خلاصتي، أنا أعتقد أنّ التعليم التحرّريّ يقوم على مُمارسات. والمُمارسات مُمكنة بإعطاء فسحة لتغيير نظام تعليميّ قائم على القمع، بدل المشاركة. "إعزاز الطالب لا إذلاله"، هذا هو شعار مدرسة خليل السكاكيني، وهذا ما قرأته شخصيًّا في كتاب المدرسة في بيت لحم لاحقًا لزيارته: "إنّ هذه المدرسة تقوم على إعزاز الطالب لا إذلاله"، وهذا يشير إلى أنّ فكرة إعزاز الطالب كانت أشبه بمنحىً تقييميّ من وجهة نظر السكاكيني، يمنطق فيها رؤيته للمدرسة. إعزاز الطالب لا يُمكن أن يكون من دون معلّم حُرّ. بطالبٍ عزيز ومعلّم حُرّ يُمكننا تكوين نموذج تعلّم تحرّريّ مُلهم.

وأنا أنظر بعين الحرّيّة والتعليم التحرّريّ إلى كلّ شيء في الحياة. فعلى سبيل المثال، على المؤسّسة أن تكون تحرّريّة، ولا سيّما المؤسّسة التربويّة، "ففاقد الشيء لا يعطيه". وإذا عزّزت مُمارسات تحرّريّة ضمن هذه المؤسّسات، ستشكّل نماذج مُلهمة ومُعدية، تنشر حالة جميلة في المجتمع. ومن هُنا، على التغيير أن يبدأ بتعزيز الحرّيّة ومُمارستها، وأيّ منطق نظريّ حول الموضوع لا يرتبط بممارسات، لن يحقّق أهدافه باعتقادي.

إذًا، ما المجال أو التغيير الذي تنصح منهجيّات به؟

جميلٌ ما تمنحه منهجيّات من مساحات تعبيريّة مفتوحة، ولكنّي أدعو إلى تعزيز هذه المساحات بمجاورات مع معلّمات ومعلّمين، أو مدرسة صيفيّة تُتيح المساحة لهم للقيام فِعلًا بما يؤمنون بهِ، كلٌّ في تخصّصه. مدرسة إنتاجيّة تُحرّر التعبير والمُمارسة، من أجل مُعايشة الحياة معايشة جماليّة، تَنقلُ الجمال، وتَحتفي بهِ. بكلمات أدقّ أن تعزِّز منهجيّات من الممارسات التعلّميّة الفعّالة، لتكون الكتابة والنشر عن ممارسات فعّالة أشرفت عليها منهجيّات؛ فمن الضروريّ تقديم دعم لممارسين تربويّين في العالم العربيّ، لديهم تجارب ملهمة وغنيّة، يمكن بها إثراء ممارسات العمليّة التعلّميّة والتحرّريّة التي نتحدّث عنها.

نشر في عدد (18) خريف 2024

نشر في عدد (18) خريف 2024